現代のビジネス環境において、カスタマーサポートは単なる「問い合わせ対応部門」から、顧客体験(CX:Customer Experience)を左右する極めて重要な戦略的部門へとその役割を変えています。顧客は製品やサービスの品質だけでなく、購入後のサポート体験全体を評価し、その良し悪しが継続利用やロイヤルティに直結するためです。

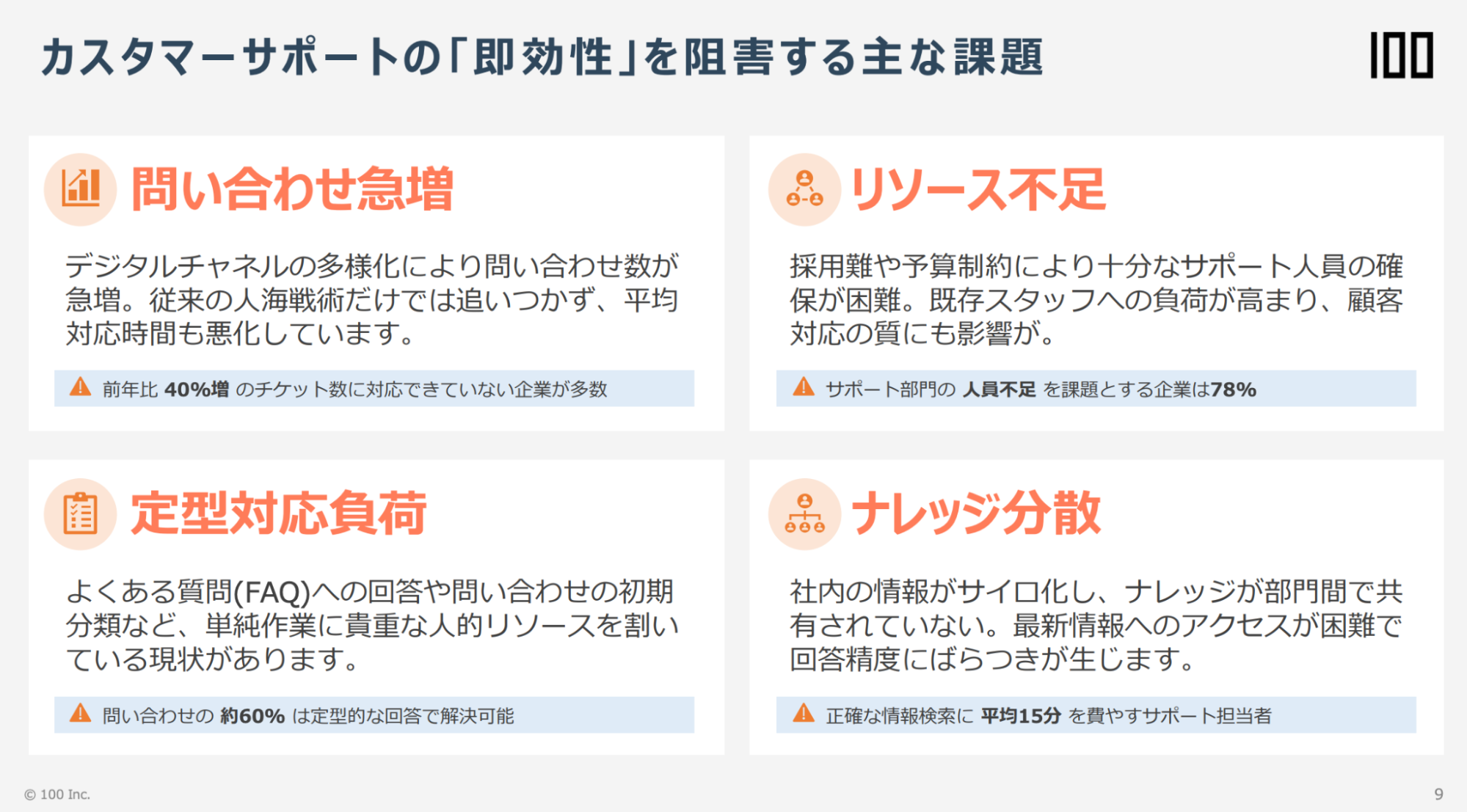

しかし、多くの企業では問い合わせチャネルの多様化による対応件数の増加、慢性的なリソース不足、そして社内に散在するナレッジの属人化といった深刻な課題に直面しています。その結果、顧客が最も重視する「即時性」のある対応が困難になり、顧客満足度の低下を招いているのが現状です。

この複雑な課題を解決する鍵こそが、AI(人工知能)の活用です。本記事では、AIを単なる自動化ツールとしてではなく、人間と協働してサポート品質と効率を最大化するためのパートナーと位置づけ、その具体的な体制構築術を解説します。戦略立案から実践的な運用まで、明日から行動に移せる具体的なステップをご紹介します。

なぜ今、カスタマーサポートに「即時性」が求められるのか

AI活用を考える前に、まず「なぜ、これほどまでに即時性が重要なのか」という顧客期待の根本的な変化と、それに応えられない企業側の構造的な課題を深く理解する必要があります。

顧客の期待値は「10分以内」の応答

現代の顧客は待たされることに慣れていません。ある調査では、実に90%もの顧客が問い合わせに対する即時応答を極めて重要だと考えているというデータがあります。ここで言う即時とは、具体的に10分以内に何らかの有益な返答が得られる状態を指します。

この期待に応えられない場合、つまり応答が遅れることは、単に顧客を待たせるだけでなく、ビジネスに深刻な影響を及ぼします。

- 顧客体験(CX)の低下:待ち時間は顧客の不満に直結し、企業やブランドに対する信頼を損ないます。

- 解決時間の長期化:初動が遅れることで、問題解決までの全体のプロセスが長引き、顧客のストレスが増大します。

- サポートコストの増大:対応が長期化すれば、それだけ人的リソースが割かれ、結果的にサポート部門全体のコスト増加につながります。

顧客の期待と現状のギャップは広がる一方であり、この10分以内という高いハードルを越えることが、競合との差別化を図る上で不可欠となっています。

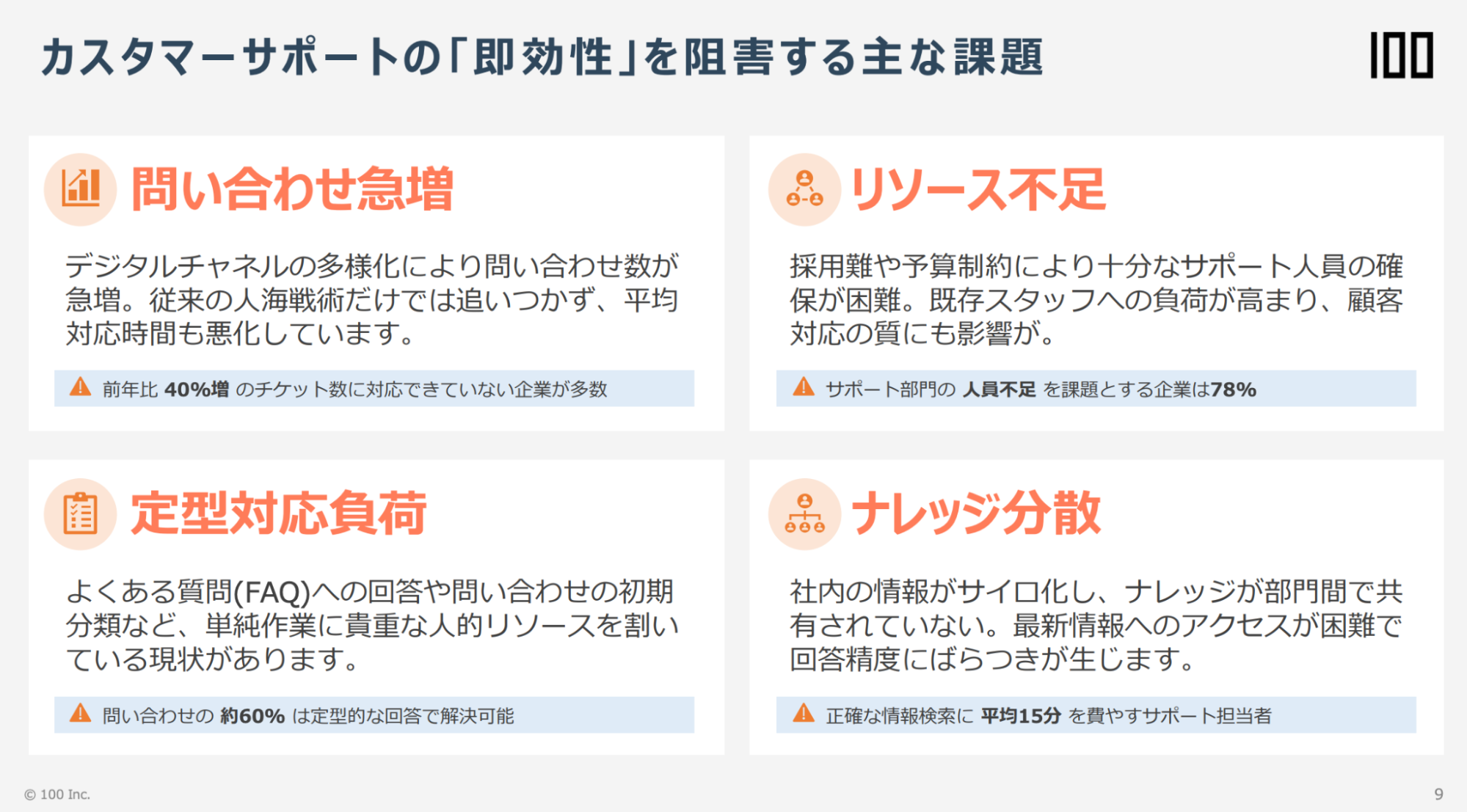

多くの企業が抱えるカスタマーサポートの4つの課題

顧客の高い期待とは裏腹に、多くの企業のサポート部門は構造的な課題を抱え、迅速な対応が困難な状況に陥っています。

課題1:問い合わせチャネルの多様化と量の増大

かつては電話やメールが中心だった問い合わせ窓口も、現在ではウェブサイトのチャット、SNS、各種メッセージングアプリなど、チャネルが爆発的に増加しています。これにより、顧客は手軽に問い合わせができるようになった一方で、企業側は様々なチャネルから寄せられる大量の問い合わせを捌ききれず、対応の遅れや漏れが発生しやすくなっています。人を増やして対応するにも限界があり、平均対応時間は悪化の一途を辿っている企業も少なくありません。

課題2:深刻なリソース不足

多くの企業が、サポート部門の人員不足という問題に直面しています。採用難や予算の制約により、増え続ける問い合わせ量に対して十分な数のスタッフを確保することが困難なのです。ある調査では、サポート部門の人員不足を課題と感じる企業は78%にものぼります。結果として、スタッフ一人ひとりの業務負荷が高まり、丁寧な対応が難しくなったり、疲弊による離職を招いたりと、悪循環に陥っています。

課題3:ナレッジの属人化とサイロ化

サポートに必要な情報やノウハウが、特定の担当者の頭の中や、各部門でバラバラに管理されている「ナレッジのサイロ化」も深刻な問題です。社内の情報が体系的に整理・共有されていないため、担当者は回答に必要な情報を探すのに多くの時間を費やしています。正確な情報にたどり着くまでに時間がかかったり、担当者によって回答の質にばらつきが生じたりすることで、問題解決を遅らせ、顧客の不信感を招く原因となっています。

これらの課題は、人的リソースだけに頼った従来のサポート体制では解決が極めて困難です。だからこそ、テクノロジー、特にAIの力を借りて、体制そのものを再構築する必要があるのです。

課題4:定型対応の負荷

驚くべきことに、問い合わせの約60%は「よくある質問(FAQ)」への回答など、定型的な回答で解決可能なものです 。この単純作業に、貴重な人的リソースが割かれているのが現状です 。

AIがカスタマーサポートの課題を解決する仕組み

前述の課題を乗り越え、顧客が求める即時性と高品質なサポートを両立させるために、AIはどのように貢献できるのでしょうか。重要なのは、AIに全てを任せる完全自動化ではなく、AIと人間がそれぞれの強みを活かし合う新しい協働体制を構築するという視点です。

目指すは「AIと人間の協働」という新しいサポート体制

AI導入の目的は、人間の仕事を奪うことではありません。むしろ、人間が本来注力すべき、より付加価値の高い業務に集中できる環境を整えることにあります。AIと人間がチームとして連携することで、これまでにない高いレベルのカスタマーサポートが実現可能になります。

- AIの役割:24時間365日、顧客を待たせることなく一次対応を行います。よくある質問への自動応答や、複数チャネルからの問い合わせを同時に処理することで、人間の担当者が対応しきれなかった機会損失を防ぎます。

- 人間の役割:AIによる一次対応や情報整理のサポートを受け、人間ならではの共感力や創造性が求められる複雑な問題解決、クレーム対応、アップセル提案などに集中します。

このハイブリッドモデルこそが、効率性と顧客満足度を同時に最大化する鍵となります。

AI活用がもたらす3つの変革

AIをサポート体制に組み込むことで、具体的に3つの大きな変革がもたらされます。

- 即時レスポンスの実現 AIチャットボットなどを活用すれば、問い合わせに対して10秒以内といったレベルでの自動応答が可能です。これにより、顧客の「待たされている」という感覚を限りなくゼロに近づけることができます。単なる定型文の返信ではなく、顧客の質問の意図を理解し、ナレッジベースから適切な情報を提示する高度な一次対応を実現します。

- 知識の統合による回答精度の向上 社内に分散したFAQ、マニュアル、過去の対応履歴といったあらゆる情報をAIに学習させることで、「組織の知識」を集約した単一のデータベースを構築できます。これにより、どの担当者が対応しても、あるいはAIが対応しても、常に最新かつ正確な情報に基づいた質の高い回答を提供できるようになり、回答のばらつきを防ぎます。

- 継続的な学習による自己進化 優れたAIシステムの最大の特徴は、継続的に学習し、進化し続ける点にあります。新たな問い合わせへの対応履歴や、顧客からのフィードバックを学習データとして蓄積することで、時間ととも回答精度が向上していきます。導入して終わりではなく、使えば使うほど賢くなるパートナーとして、サポート品質を持続的に高めていくことが可能です。

実際に、AIの導入によって平均対応時間を40%短縮した事例も報告されており、顧客満足度の向上と運用コストの削減を両立できることが証明されています。

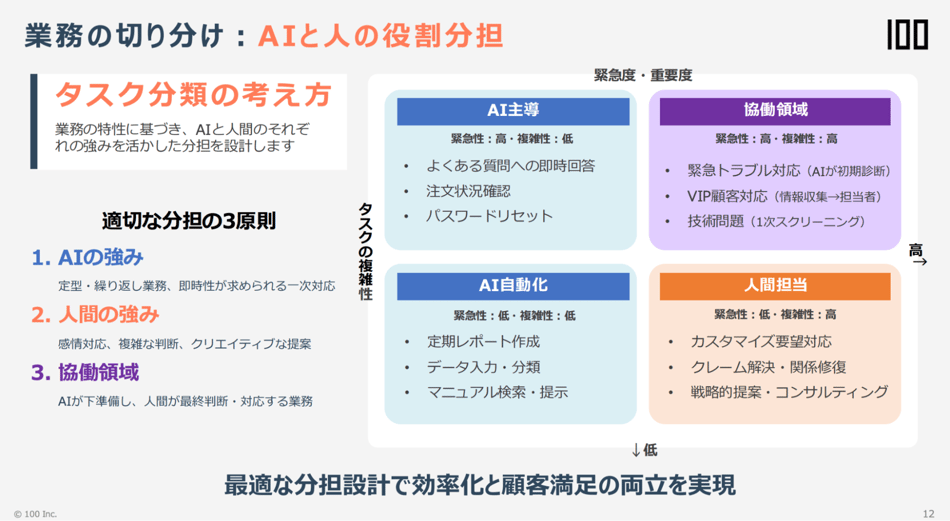

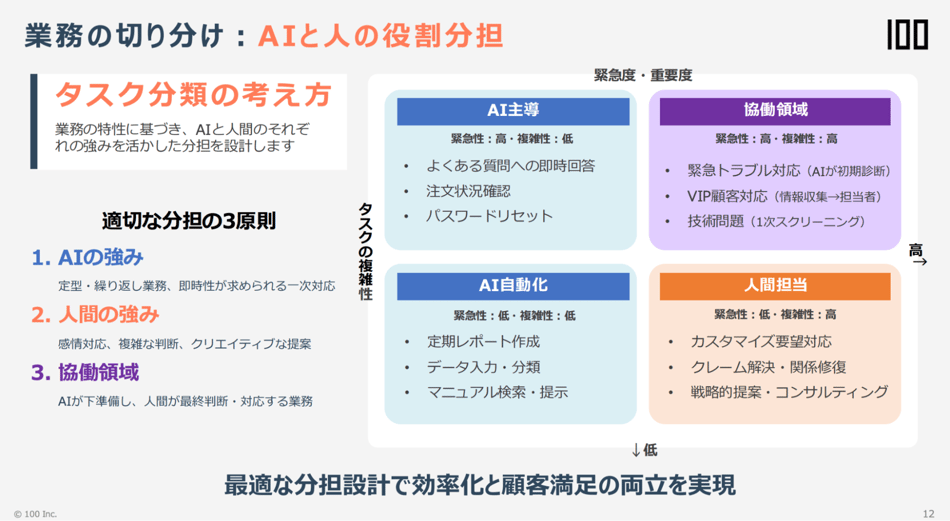

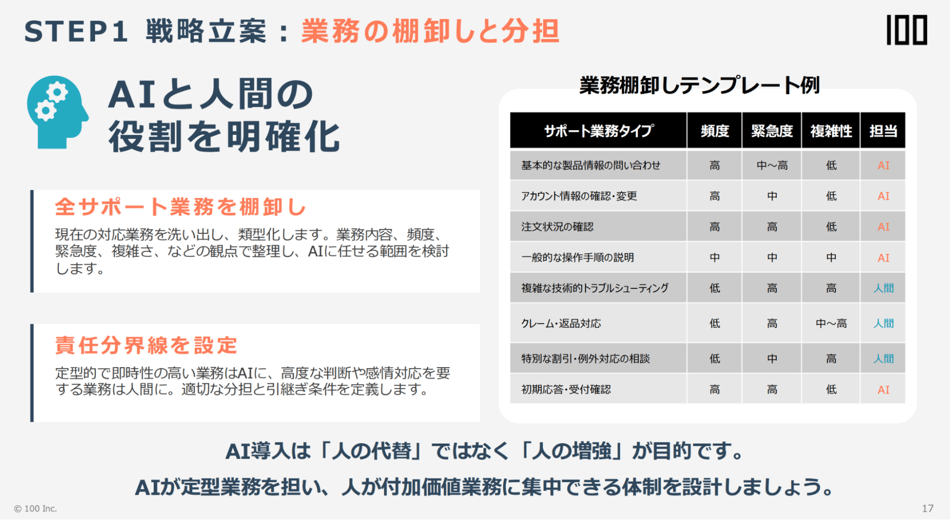

AIと人間の最適な役割分担とは?

「協働」を実現するためには、どの業務をAIに任せ、どの業務を人間が担うのか、その線引きを明確にすることが不可欠です。業務の特性を「緊急度」と「複雑性」の2軸で整理することで、最適な役割分担が見えてきます。

業務例:よくある質問への即時回答、注文状況の確認、パスワードリセットなど。

特徴:即時性が求められ、かつ手順が定型化されている業務。AIの最も得意とする領域です。

業務例:定期的なレポート作成、データの入力・分類、マニュアルの検索と提示など。

特徴:緊急ではないものの、繰り返し発生する定型作業。AIに任せることで、人間はより戦略的な業務に時間を使えます。

業務例:緊急トラブルシューティング、VIP顧客への個別対応、技術的な問題の一次切り分けなど。

特徴:迅速な対応と高度な判断が同時に求められる業務。AIが初期診断や情報収集を行い、その結果をもとに人間が最終判断を下す、といった連携が効果的です。

業務例:複雑なクレーム対応と関係修復、顧客ごとのカスタマイズ要望への対応、コンサルティング的な戦略提案など。

特徴:共感力、創造性、柔軟な交渉力といった、人間ならではの高度なスキルが不可欠な業務。AIは過去の事例提示などで人間をサポートします。

このように業務を棚卸し、適切に分類することで、AIと人間が互いの能力を最大限に発揮できる、生産性の高いサポート体制を設計することができます。

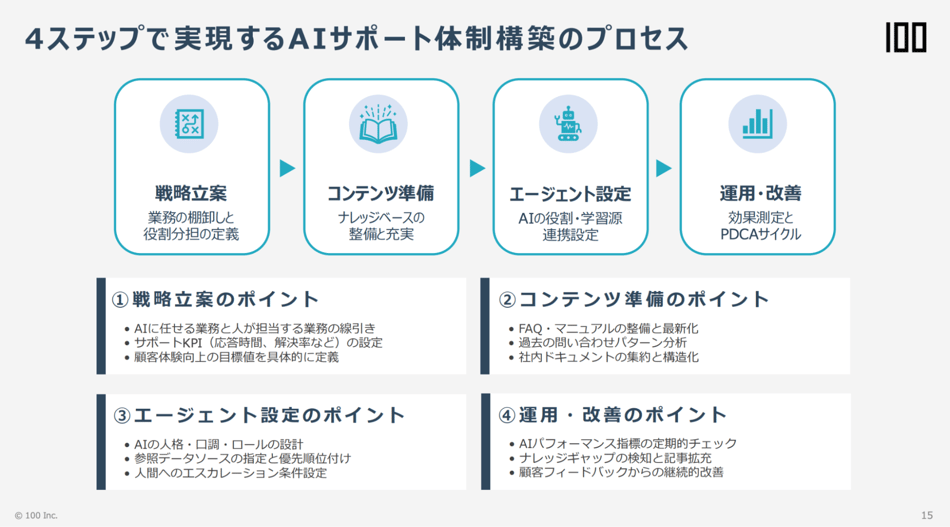

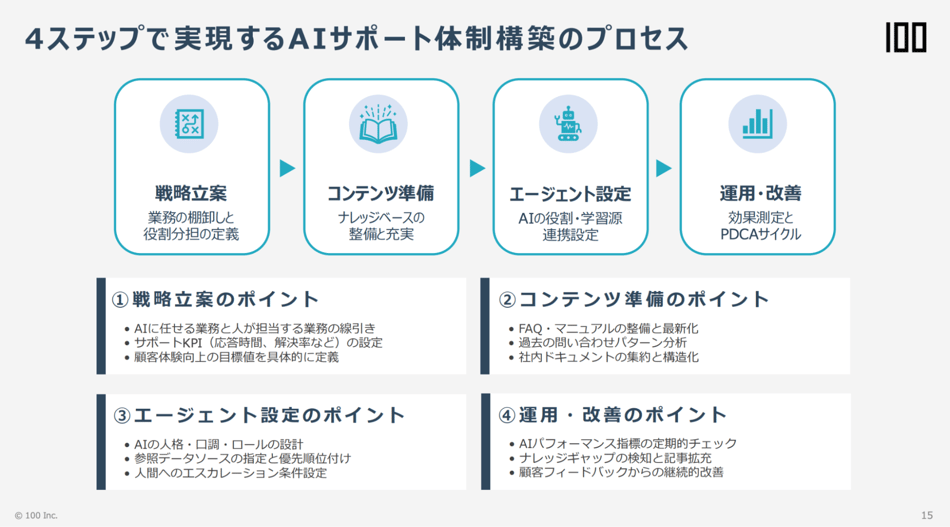

【実践編】AIサポート体制を構築する4つのステップ

AI導入の成功は、単に高機能なツールを導入すれば保証されるものではありません。あるデータでは、AI導入プロジェクトの失敗要因の80%以上は、技術以外の要素、すなわち戦略の欠如や運用体制の不備にあると指摘されています。

よくある失敗例として、

- 戦略なきツール導入:何を解決したいのかが不明確なままツールを導入し、使いこなせない。

- コンテンツ不足:AIに学習させるナレッジが不足・陳腐化しており、AIが賢くならず、役に立たない。

- 運用体制の欠如:導入後の改善サイクルがなく、時間とともに性能が劣化してしまう。

などが挙げられます。こうした失敗を避け、着実に成果を出すためには、以下の4つのステップに沿って計画的にプロジェクトを進めることが極めて重要です。

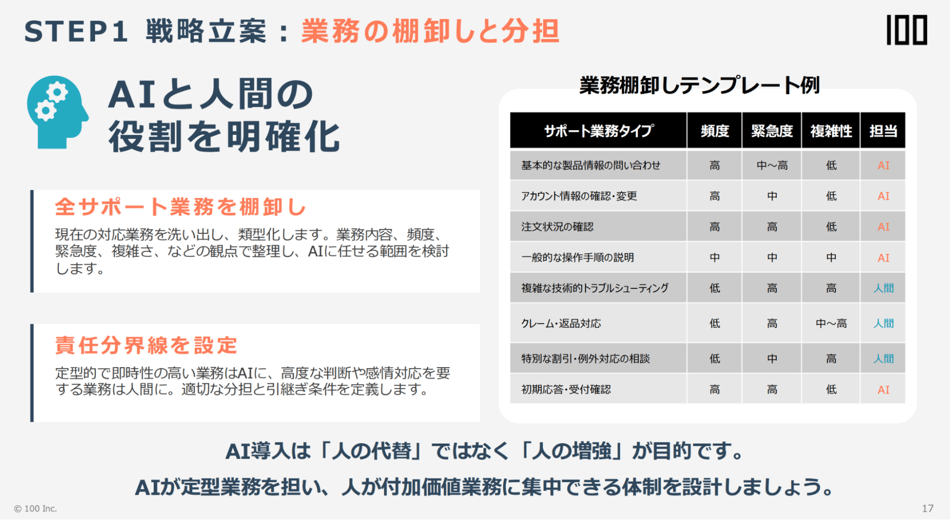

ステップ1:戦略立案 - ゴールと役割分担を定義する

最初のステップは、AI導入の目的を明確にし、成功の定義を定めることです。

- 業務の棚卸しと役割分担の定義 まずは、現在行っている全てのサポート業務を洗い出します。その上で、前述した「緊急度」と「複雑性」のマトリクスなどを参考に、どの業務をAIに任せ、どの業務を人間が引き続き担当するのか、その線引きを明確に定義します。このプロセスが、後のシステム設計の土台となります。

- KPI(重要業績評価指標)の設定 AI導入によって何を達成したいのかを、具体的な数値目標として設定します。これにより、導入後の効果を客観的に評価し、改善のアクションにつなげることができます。

- 効率性に関するKPI例:平均応答時間、初回解決率、エスカレーション率

- 品質に関するKPI例:顧客満足度(CSAT)、ネットプロモータースコア(NPS)

- 理想の顧客体験(CX)の具体化 「顧客にどのような体験を提供したいのか」というゴールを具体的に描きます。例えば、「問い合わせ後、5分以内には自己解決できる状態を目指す」「複雑な問題でも、AIによる事前情報整理のおかげで、担当者とスムーズに会話が進む」など、理想の顧客体験を定義することが、一貫した戦略の基盤となります。

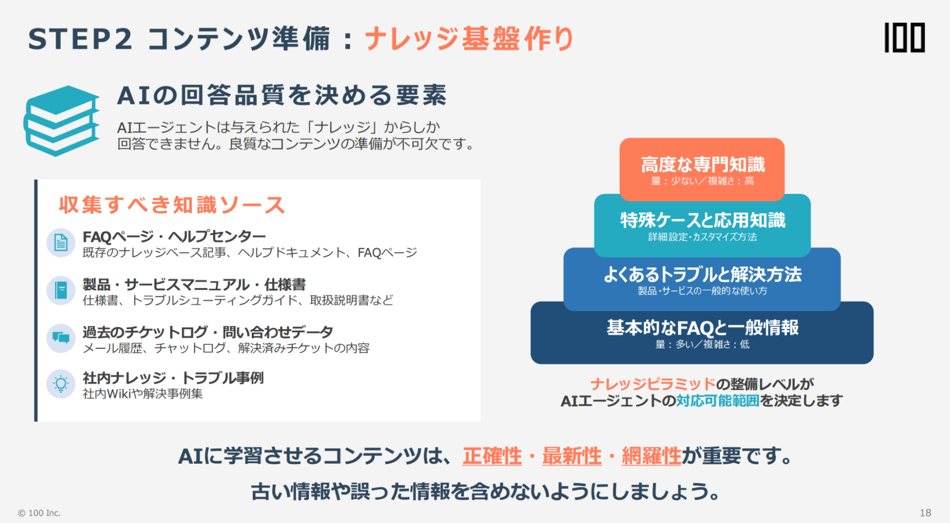

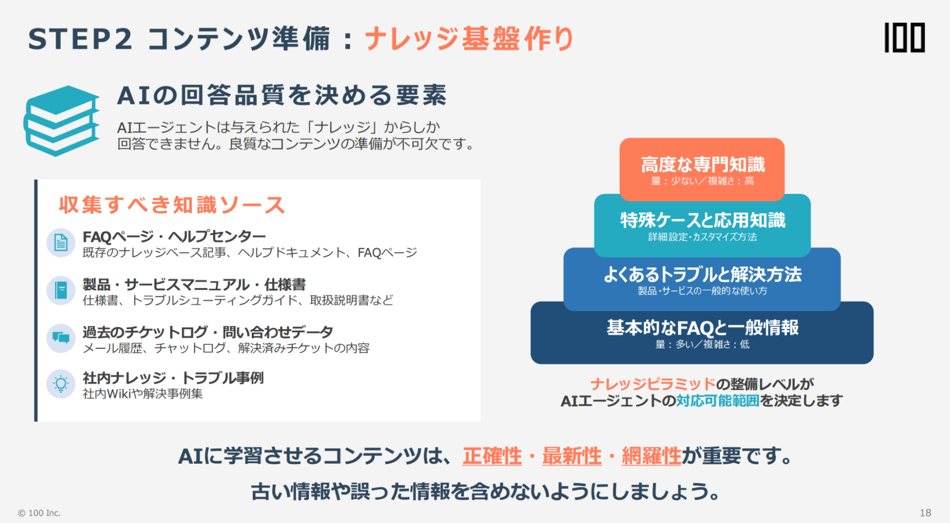

ステップ2:コンテンツ準備 - AIの「教科書」を作る

AIは、学習した情報(コンテンツ)に基づいてしか回答できません。つまり、AIに与えるコンテンツの質と量が、サポート品質に直結します。このステップでは、AIのための質の高い「教科書」を準備します。

ナレッジソースの収集と整理 社内に散在している、AIの学習ソースとなりうる情報を一箇所に集約します。

- 過去の問い合わせ履歴(メール、チャットログ、チケットなど)

収集した情報が、正確であること、最新の状態に保たれていること、そして顧客が求める情報を網羅していることが極めて重要です。古い情報や誤った情報が含まれていると、AIがそれを学習してしまい、顧客に誤った案内をしてしまうリスクがあります。コンテンツは定期的に棚卸し、メンテナンスする体制を整える必要があります。このナレッジの整備レベルが、AIが対応できる範囲を決定づける「ナレッジピラミッド」の土台となります。

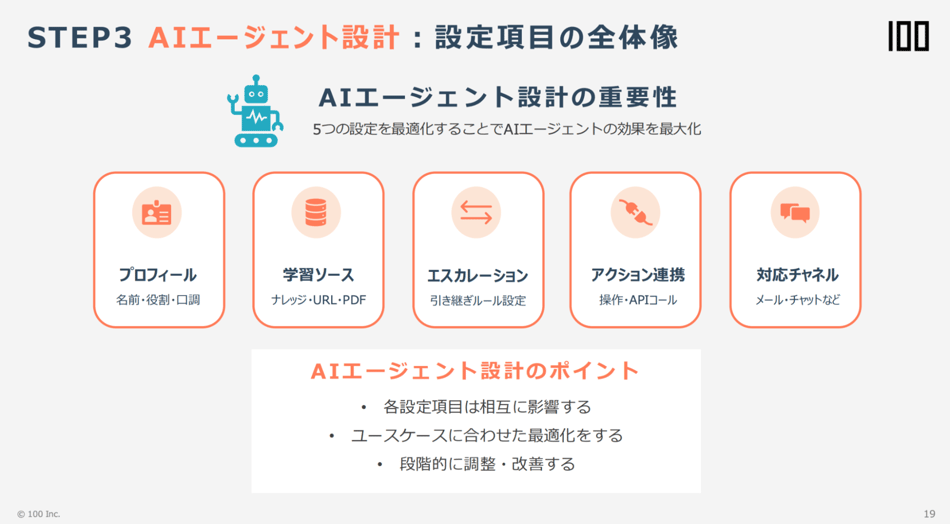

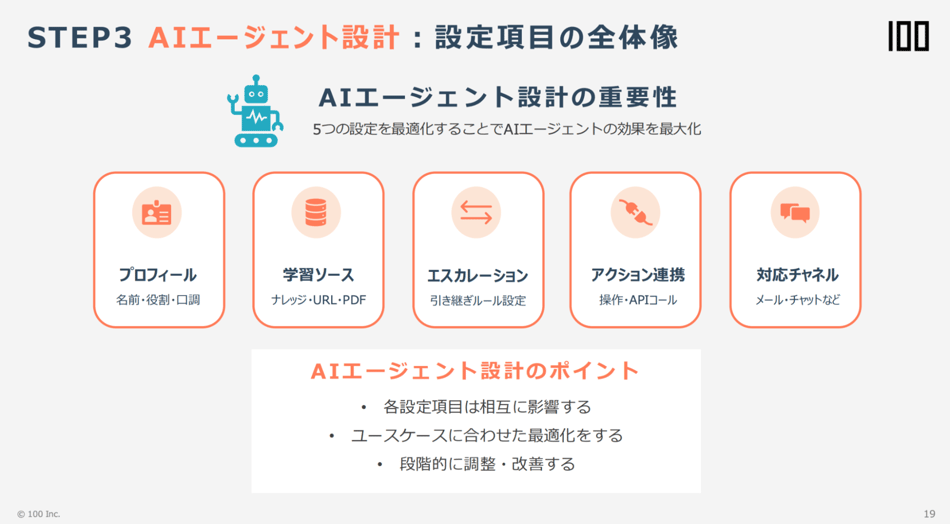

ステップ3:AIエージェント設定 - AIの「人格」と「ルール」を決める

コンテンツの準備ができたら、次はその情報を活用して顧客と対話するAIエージェント(AIチャットボットなど)の具体的な振る舞いを設計していきます。

- プロフィールの設計(ペルソナ設定) AIエージェントは、企業の顔として顧客と接します。そのため、ブランドイメージに合った人格(ペルソナ)を設定することが重要です。

- 名前や役割:親しみやすい名前をつける、役割を「製品コンシェルジュ」と定義するなど。

- 口調:フォーマルで丁寧な口調か、フレンドリーでカジュアルな口調かなどを設定します。 一貫したキャラクター設定が、顧客に安心感と良好な印象を与えます。

- 学習ソースの指定と優先順位付け ステップ2で準備したコンテンツの中から、何を情報源として回答を生成させるかを指定します。例えば、「まずは公式FAQを最優先で参照し、該当情報がなければ製品マニュアルを参照する」といったように、参照するデータの優先順位を設定することで、回答の精度を高めることができます。

- エスカレーションルールの設定 AIだけでは解決できない、人間に対応を引き継ぐべきケースを明確に定義します。これをエスカレーションと呼びます。スムーズな連携のためには、このルール設定が鍵となります。

トリガーの例:「解約」「クレーム」といった特定のキーワードが入力された場合、AIが複数回回答しても顧客が解決しないと反応した場合、顧客が感情的な表現(怒りなど)を示した場合、高額な取引や契約に関する質問の場合

営業時間内と時間外で引き継ぎ先を変更するなど、柔軟なルール設定も有効です。

- アクション連携の設定 高度なAIサポートでは、単に質問に答えるだけでなく、他のシステムと連携して具体的なアクションを実行することも可能です。

- CRM連携:顧客情報を参照し、「〇〇様、前回の購入製品についてですね」といったパーソナライズされた対応を行う。

- バックエンドシステム連携:ECサイトのシステムと連携し、注文状況の確認や配送追跡番号を即時回答する。

- 予約システム連携:カレンダーシステムと連携し、面談の予約や変更、キャンセル処理を自動で完結させる。

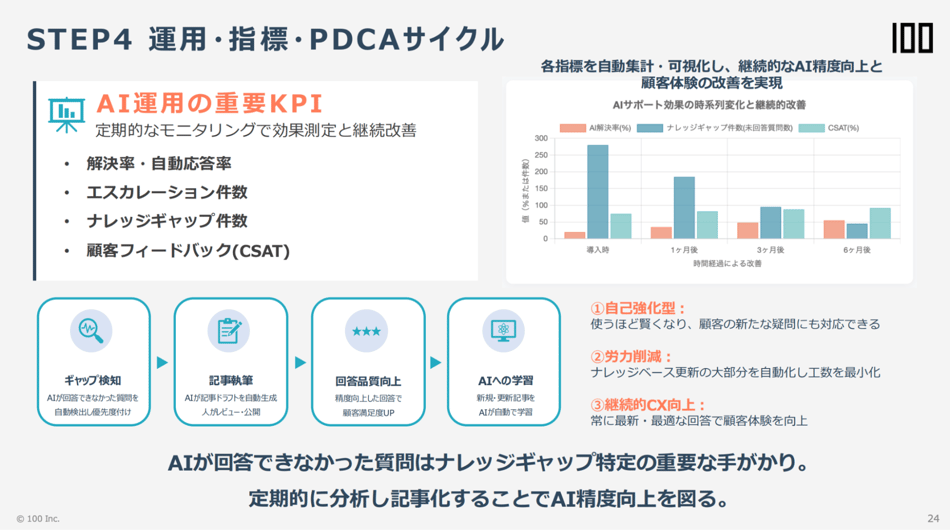

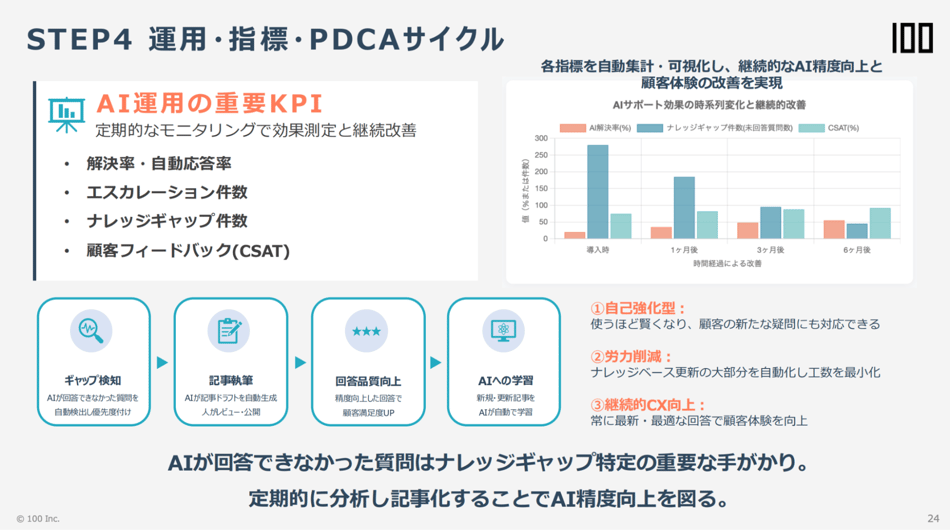

ステップ4:運用改善 - PDCAサイクルで継続的に進化させる

AIサポート体制は、構築して終わりではありません。むしろ、運用を開始してからが本番です。継続的にパフォーマンスを評価し、改善を繰り返すことで、AIは真価を発揮します。

- パフォーマンスのモニタリングと可視化 ステップ1で設定したKPIが、実際にどのように推移しているかを定期的に観測します。

- モニタリング指標の例:解決率、自動応答率、エスカレーション件数、顧客からのフィードバック(満足度アンケートの結果など) これらの数値をダッシュボードなどで可視化し、関係者全員が状況を把握できる状態を作ります。

- ナレッジギャップの検知と拡充 特に重要なのが、「ナレッジギャップ」、つまりAIが回答できなかった質問を特定し、その穴を埋めていくプロセスです。

- 検知:AIが回答に窮した質問や、低い満足度評価がついた会話をシステムが自動でリストアップします。

- 拡充:リストアップされた質問に対する回答を、新しいFAQ記事としてコンテンツに追加します。

- 学習:追加された記事をAIが新たに学習し、次回以降同様の質問に答えられるようになります。 このサイクルを回し続けることで、AIは顧客のニーズに合わせて自己成長していきます。

- 顧客フィードバックの活用 顧客からのアンケート結果や、会話の最後に表示される満足度評価(「この回答は役に立ちましたか?」など)は、改善のための貴重な情報源です。ネガティブなフィードバックがあった会話を分析し、なぜ解決できなかったのか(コンテンツ不足、AIの意図理解ミスなど)を掘り下げ、改善策を実行します。

この4つのステップを着実に実行することで、AIは単なるツールではなく、ビジネスと共に成長する強力なパートナーとなるでしょう。

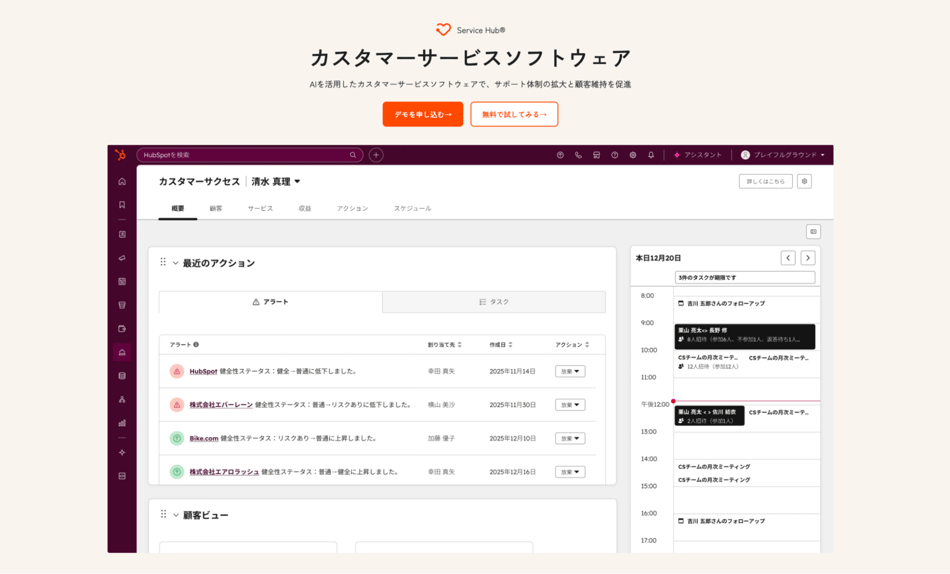

HubSpotで実現する自己成長型AIサポートシステム

ここまでの理論を、具体的なツールでどのように実現できるのか、一例としてCRMプラットフォームであるHubSpotの機能を基に解説します。HubSpotは、「Service Hub」というカスタマーサービス支援機能と、BreezeというAIツール群を組み合わせることで、自己成長するAIサポートシステムの構築を可能にします。

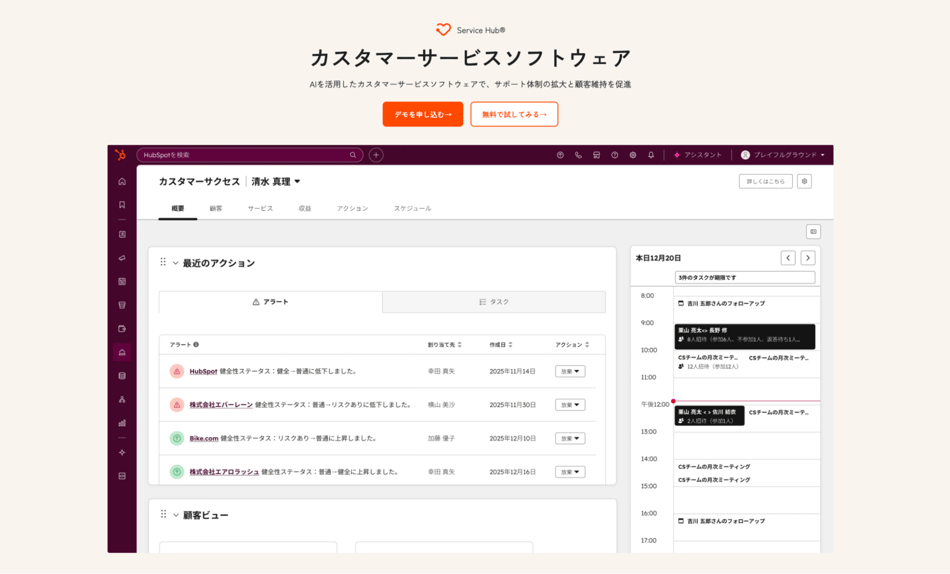

オールインワンの基盤「Service Hub」

Service Hubは、AIを効果的に機能させるための強力な土台となります。

(参考:HubSpot Japan)

- CRMとの完全統合:顧客情報(コンタクト情報、過去の購買履歴、これまでのやり取りなど)が一元管理されており、AIや担当者はこれらの情報を参照しながら、顧客一人ひとりに最適化された対応が可能です。

- マルチチャネル対応:メール、チャット、SNS、電話など、様々なチャネルからの問い合わせを単一の受信トレイで管理でき、対応漏れを防ぎます。

- チケット管理:全ての問い合わせを「チケット」として管理し、担当者の割り振りや対応状況の進捗を可視化します。

- ナレッジベース:AIの学習ソースとなるFAQサイトやヘルプ記事を簡単に作成・管理・公開できる機能を備えています。

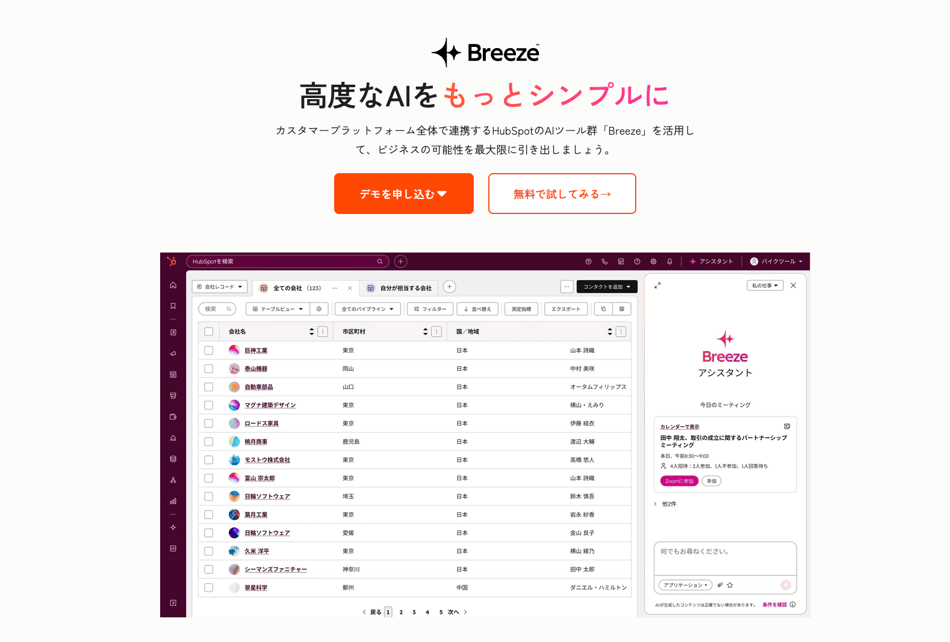

AIツール群「Breeze」の役割

Breezeは、Service Hubの基盤上で動作するHubSpotのAI機能の総称です。カスタマーサポートにおいては、主に以下の2つのエージェントが活躍します。

(参考:HubSpot Japan)

- 顧客対応エージェント:ウェブサイトなどに設置するAIチャットボットです。ナレッジベースや登録されたドキュメントを学習し、24時間365日、顧客からの質問に自動で応答します。解決できない質問は、設定されたルールに基づき、スムーズに人間の担当者へ引き継ぎます。

- ナレッジベースエージェント:解決済みの問い合わせチケットの内容などから、AIが新しいナレッジベース記事の草案を自動で生成します。これにより、ナレッジギャップを効率的に埋めていくことができます。

3つの機能連携が生み出す「継続的改善サイクル」

これら3つの機能(Service Hub, 顧客対応エージェント, ナレッジベースエージェント)が連携することで、理想的な「自己成長のサイクル」が生まれます。

- 対話と学習:顧客対応エージェントが、Service Hubのナレッジベースを基に顧客と対話します。

- ギャップの検知:対話の中でAIが回答できなかった質問(ナレッジギャップ)が発生します。

- 記事の自動生成:ナレッジベースエージェントが、その未解決の質問に対する回答記事のドラフトを自動で作成します。

- レビューと公開:人間の担当者は、AIが作成したドラフトをレビュー・修正し、ナレッジベースに公開します。

- 再学習:公開された新しい記事を、顧客対応エージェントが即座に学習し、次回から同じ質問に回答できるようになります。

このループが回ることで、システムは人間の手を最小限に介しながら、使えば使うほど賢くなり、顧客の自己解決率と満足度を継続的に向上させていくことが可能になります。

実行のチェックリスト

自社でAIサポート体制の導入を検討する際に、確認すべき項目をチェックリストにまとめました。 下記質問を参考にAIを活用した自社サポート体制を検討してみてください。

- サポート業務におけるKPI(平均応答時間、解決率などの目標値)は設定されているか?

- AIに学習させるためのナレッジ(FAQ、マニュアル等)は整理・最新化されているか?

- AIエージェントのペルソナや口調は、自社のブランドイメージと合致しているか?

- どのような場合に人間にエスカレーションするのか、具体的なルールは決まっているか?

- KPIを定期的にモニタリングし、改善サイクルを回す運用体制は構築されているか?

よくある質問(FAQ)

Q1:AIを導入すれば、サポート担当者は不要になりますか?

A1:いいえ、不要にはなりません。むしろ、AIが定型業務や一次対応を担うことで、人間はより複雑で高度な問題解決や、顧客との信頼関係構築といった、本来人間がやるべき付加価値の高い業務に集中できるようになります。目指すのはAIとの「協働」による、サポートチーム全体の能力向上です。

Q2:AIに学習させるコンテンツが十分にありません。どうすれば良いですか?

A2:完璧な状態から始める必要はありません。まずは過去の問い合わせメールやチャットログ、社内の簡易的なマニュアルなど、既存の資産を整理することから始めましょう。そこから頻出する質問を特定し、優先順位をつけてFAQコンテンツを作成していくのが効率的です。また、運用開始後にAIが回答できなかった質問(ナレッジギャップ)を基に、コンテンツを継続的に拡充していくアプローチも非常に有効です。

Q3:AIチャットボットの回答が間違っていた場合、企業の責任問題になりますか?

A3:その可能性は否定できません。そのため、リスク管理が極めて重要になります。具体的には、①AIに学習させる情報の正確性を担保するプロセスを構築すること、②回答の根拠となる情報源(引用元)を明示する機能を持たせること、そして③契約や解約、個人情報に関わるような重要な質問は、AIに判断させず速やかに人間に引き継ぐエスカレーションルールを厳密に設定することが不可欠です。

まとめ:AIと共に創る、未来のカスタマーサポート

本記事では、AIを活用して「即時性」を実現し、顧客体験を最大化するためのサポート体制構築術を、4つの具体的なステップに沿って解説しました。

顧客の期待値がかつてないほど高まっている現代において、AIはもはや単なるコスト削減や効率化のためのツールではありません。それは、顧客一人ひとりとの関係を深め、企業の競争力を根幹から支える戦略的投資です。同時に、煩雑な業務から解放された従業員のエンゲージメントを高め、より創造的な仕事に集中できる環境を提供するものでもあります。

成功の鍵は、繰り返しになりますが、高度なテクノロジーそのものよりも、明確な戦略、質の高いコンテンツ、そして継続的な運用改善にあります。AIと人間がそれぞれの強みを最大限に発揮し、協働する体制を築き上げること。それが、顧客から選ばれ続ける企業になるための、これからのカスタマーサポートの姿です。

本記事が、貴社のサポート体制変革に向けた第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。