はじめに:CRM導入の「理想」と「厳しい現実」

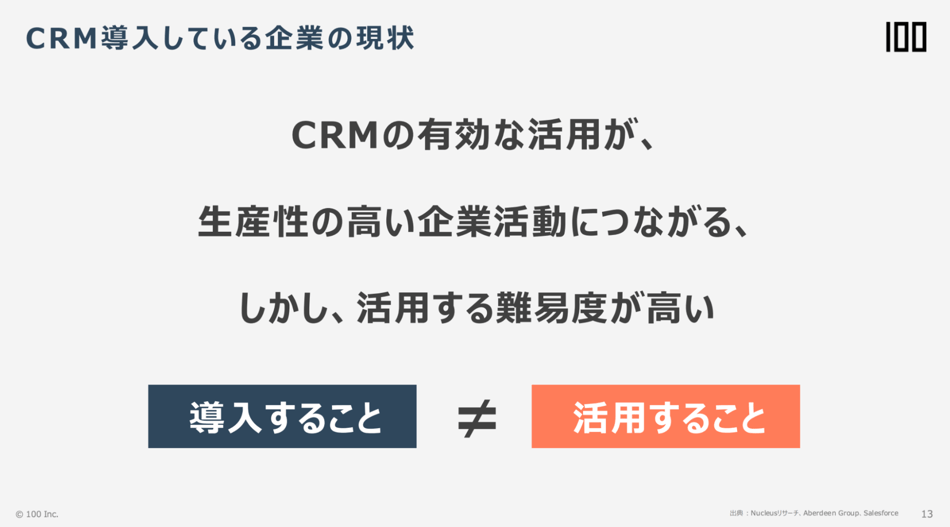

多くの企業が顧客との関係を深化させ、ビジネス成長を加速させるためにCRM(顧客関係管理)システムを導入します。実際に、CRMの活用に成功した企業では、投資対効果(ROI)が8倍に達したり、営業組織の生産性が30%以上向上したりといった、目覚ましい成果が報告されています。

しかし、その輝かしい成功の裏で、CRM導入プロジェクトの約6割が失敗に終わっているという厳しい現実が存在します。導入したものの、「Excelやスプレッドシートが手放せない」「データが不正確で誰も使わない」「現場に定着せず、高価なIT資産が放置されている」といった課題に直面している企業は少なくありません。実際に弊社にご相談いただくお客様の中でも、「HubSpotを導入はしてみたものの社内で利用されない......」、「HubSpotを導入したが追加こなせていない」といったお言葉をいただくことがあります。

なぜ、これほど多くのCRM導入は失敗してしまうのでしょうか。その根本的な原因は、ツールの導入そのものをゴールと捉え、その後の「活用」と「定着」を見据えた戦略が欠如していることにあります。

この記事では、CRM導入における失敗の本質を解き明かし、それを乗り越えて現場で真に活きるCRMを構築するための、戦略的アプローチと具体的な秘訣を徹底的に解説します。CRM導入の成功確率を飛躍的に高め、データに基づいた強い組織作りを目指す方は、ぜひ最後までご覧ください。

なぜCRM導入の6割は失敗に終わるのか?

CRM導入が失敗に終わる背景には、多くの企業が共通して陥るいくつかの「罠」があります。ここでは、その代表的な原因を深掘りし、失敗の本質に迫ります。

多くの企業が陥る「導入がゴール」という罠

CRM導入プロジェクトが失敗する最大の要因は、「システムを導入すること」自体が目的化してしまう点にあります。プロジェクトの評価尺度が「期日通りに導入が完了したか」に置かれ、「導入後にいかにビジネス成果に貢献するか」という本来の目的が見失われがちなのです。

CRMは、導入して終わりではありません。むしろ、導入はスタートラインに立ったに過ぎません。その真価は、現場の社員が日々活用し、蓄積されたデータを分析・改善に繋げることで初めて発揮されます。しかし、多くの企業では導入に全力を注ぎ、その後の活用フェーズの計画やリソース配分が不十分なままプロジェクトを終えてしまいます。

その結果、現場の業務フローに合わないシステムが出来上がり、データ入力が負担となり、次第に使われなくなっていくのです。CRMの活用には、導入と同等、あるいはそれ以上のエネルギーを「定着」と「継続的な改善」に注ぐ必要があることを、まず認識しなければなりません。

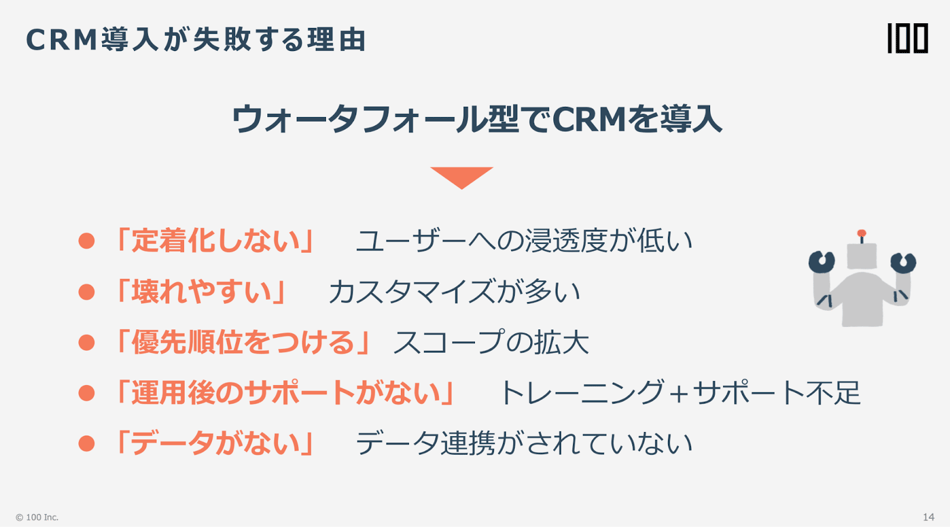

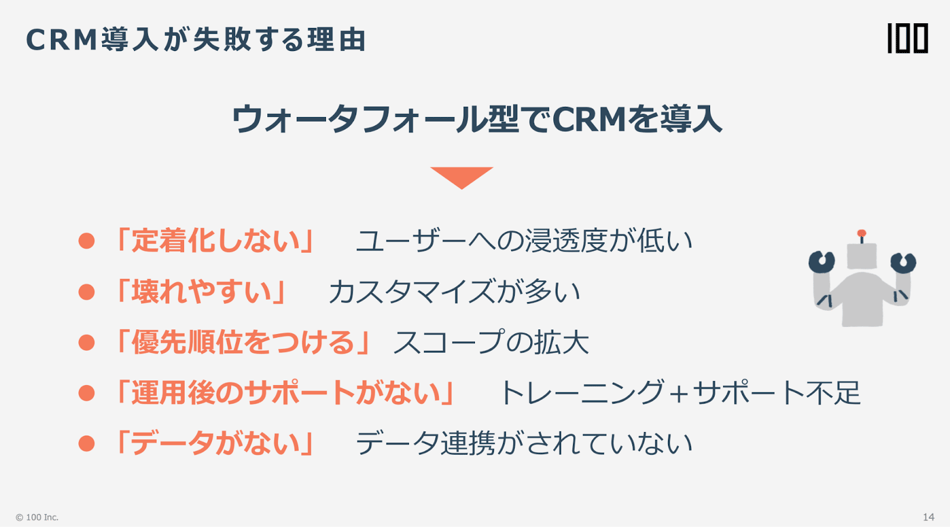

時代遅れの「ウォーターフォール型」開発が招く5つの問題

従来のシステム開発で主流だったウォーターフォール型のアプローチも、変化の激しい現代のビジネス環境におけるCRM導入を失敗させる一因となっています。

ウォーターフォール型開発とは? プロジェクトの最初にすべての要件を定義し、「計画→設計→実装→テスト」という工程を滝(ウォーターフォール)のように上流から下流へ、後戻りせずに進める開発手法です。

この手法は、最初に決めたゴールに向かって一直線に進むため、大規模なインフラ構築などには適していますが、CRM導入のように、実際に使ってみないと分からないことが多いプロジェクトでは、以下のような問題を引き起こしがちです。

- ユーザー(現場社員)の関与度の低下 要件定義の初期段階にしか現場の意見が反映されず、開発が進むにつれてユーザーは置き去りにされます。完成したシステムが現場の感覚とズレてしまい、「使えない」「使いにくい」という不満が噴出する原因となります。

- 硬直的で壊れやすいシステム 最初に決めた仕様を前提に作り込むため、後から変更を加えるのが困難です。特にカスタマイズを多用した場合、一部の修正が他の機能に予期せぬ影響を与え(デグレード)、システムの整合性が崩れやすくなります。

- スコープ(開発範囲)の無秩序な拡大 プロジェクトの途中で「あれもやりたい」「これも必要だ」といった要望が次々と追加され、当初の計画から大きく逸脱してしまうことがあります。優先順位が曖昧なままスコープが拡大し、結果的に納期遅延や予算超過、品質低下を招きます。

- 運用後のサポート体制の欠如 「作って終わり」の思想が根底にあるため、導入後のトレーニングや、問題発生時のヘルプデスクといったサポート体制の構築が後回しにされがちです。ユーザーは困ったときに誰にも相談できず、利用を諦めてしまいます。

- 「データ不在」という致命的な問題 他のシステムとのデータ連携が考慮されていなかったり、そもそも必要なデータ項目が定義されていなかったりすることで、CRMに肝心なデータが集まらない事態に陥ります。「データがなければただの箱」であり、CRMは本来の価値を発揮できません。

CRM導入を成功に導く3つの原則

ウォーターフォール型の失敗を乗り越え、CRM導入を成功させるためには、従来の発想を転換し、新たな原則に則ってプロジェクトを進める必要があります。ここでは、その核となる3つの原則を紹介します。

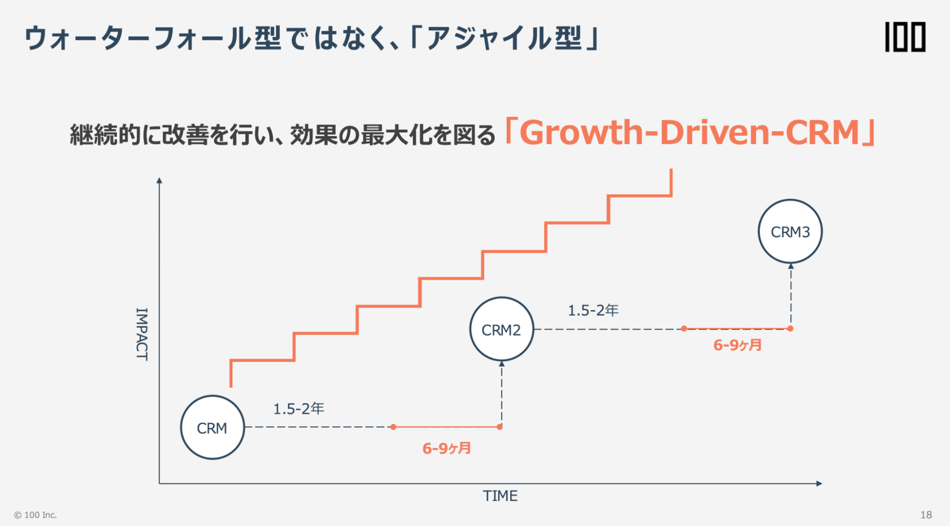

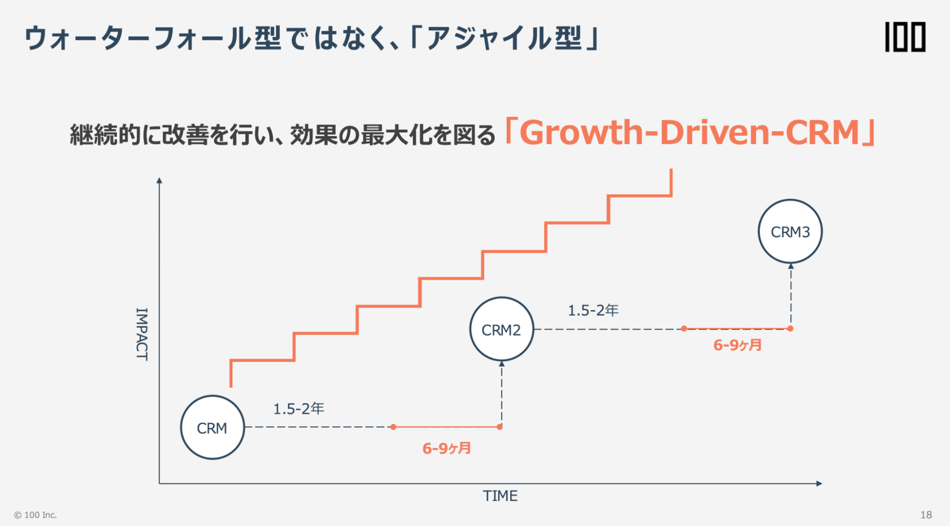

原則1:小さく始める「アジャイル型」アプローチ

ウォーターフォール型の対極にあるのが、アジャイル型のアプローチです。これは、最初から完璧なシステムを目指すのではなく、「計画→設計→実装→テスト」というサイクルを短い期間で繰り返し、少しずつ改善を積み重ねていく開発手法です。

アジャイル型開発とは? 優先度の高い機能から着手し、短期間のサイクル(スプリント)で開発とフィードバックを繰り返しながら、柔軟にシステムを進化させていく手法。

CRM導入においては、このアジャイル型の考え方を取り入れた「グロースドリブンCRM」というアプローチが極めて有効です。

まずは、ビジネスの根幹となるコア機能に絞って導入し、特定の部署からスモールスタートします。実際に運用しながら現場のフィードバックを収集し、優先度の高い課題から段階的に機能を追加したり、改善を加えたりしていくのです。

このアプローチにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 早期に価値を提供できる: 短期間で成果を実感できるため、プロジェクトへの期待感やモチベーションを維持しやすい。

- 変化に強い: ビジネス環境や業務内容の変化に柔軟に対応し、常に最適な状態にシステムをアップデートできる。

- 現場の納得感が高い: 実際に使いながら改善を進めるため、現場のニーズに即した「本当に使える」システムが育っていく。

完璧な計画を立てて一度にすべてを構築するのではなく、継続的に改善・成長させていく「生き物」としてCRMを捉えることが、成功への第一歩です。

原則2:CRMの心臓部、「データ品質」への徹底的なこだわり

CRMがその価値を発揮するための絶対的な基盤は「データの品質」です。どれだけ高機能なCRMを導入しても、その中にあるデータが不正確であったり、不十分であったりすれば、全く役に立ちません。

あるデータによれば、CRMの利用定着率がわずか5%低下するだけで、データの正確性が失われ、そのCRMは100%役に立たないものになるとさえ言われています。一部の社員がデータ入力を怠るだけで、全体のデータは信頼性を失い、レポートや分析結果は意味をなさなくなるのです。

したがって、CRM導入プロジェクトでは、「いかにして高品質なデータを維持し続けるか」という問いに、徹底的に向き合う必要があります。具体的には、後述する「データの正規化」や「データクリーニング」「データエンリッチメント」といった仕組みを構築し、運用していくことが不可欠です。

原則3:定着を仕組み化する運用フレームワーク「CREDIT」

CRMを現場に定着させ、継続的に活用していくためには、単に「頑張って使ってください」と呼びかけるだけでは不十分です。社員が自然とCRMを使い、データの品質が維持されるような「仕組み」を設計し、運用していく必要があります。

そのための強力な指針となるのが、「CREDIT」という運用フレームワークです。これは、定着を促すための6つの要素の頭文字を取ったもので、CRM運用における具体的なアクションプランの設計に役立ちます。

- Celebrators(祝福する)

- Reminders(リマインドする)

- Enforcers(強制する)

- Definers(定義する)

- Inspectors(検査する)

- Trainers(トレーニングする)

このフレームワークの各項目を具体的にどう実践していくかについては、後のセクションで詳しく解説します。

現場で「使われる」CRMのデータ基盤を構築する4つのステップ

高品質なデータを維持し、CRMを真に活用できる状態にするためには、組織全体で取り組むべき4つのステップがあります。これらは単なる技術的な課題ではなく、組織の在り方そのものに関わる重要なテーマです。

ステップ1:部門間の壁を壊し、顧客体験向上という共通目標を掲げる

多くの企業では、マーケティング、営業、カスタマーサポートといった部門がそれぞれ独立して活動し、顧客情報がサイロ化(分断)しています。この状態では、一貫した顧客体験を提供することは困難です。

CRM導入を成功させる第一歩は、「優れた顧客体験を提供する」という全社共通の目的を掲げ、部門間の連携を促進することです。お客様から見れば、マーケティング担当者も営業担当者も、同じ「会社」の人間です。部門ごとに言うことが違ったり、同じ情報を何度も聞かれたりすることは、顧客満足度を著しく低下させます。

CRMを共通のプラットフォームとし、以下のような取り組みを通じて連携を強化しましょう。

- 目的の共有: 「なぜCRMを導入するのか」という目的を、顧客体験向上の観点から全社で共有し、納得感を醸成します。

- 共通ダッシュボードの作成: 各部門が同じKPIや数値をリアルタイムで共有できるレポート環境を構築し、現状認識を統一します。ボトルネックがどこにあるのかを誰もが把握できる状態を目指します。

- 迅速な情報共有の仕組み化: 顧客からのフィードバックや購買履歴といった重要な情報を、必要な部署へタイムリーに連携するワークフローをCRM上で構築します。

ステップ2:データの「正規化」と分析で、意思決定の質を高める

部門間の連携体制が整ったら、次はCRMの心臓部であるデータの収集・管理・分析のプロセスを整備します。

データの正規化とは? データを整理し、重複や矛盾をなくして一貫性のある状態に保つこと。例えば、会社名を「株式会社A」と「(株)A」で別々に登録するのではなく、どちらかに統一するルールを定めることなどを指します。

このプロセスは、以下のサイクルで継続的に回していくことが重要です。

- データ収集: 様々な顧客接点(Webフォーム、名刺、展示会など)から、CRMに必要なデータを統合的に収集します。

- 分類と管理: 収集したデータを、あらかじめ定めたルール(正規化のルール)に従って分類・管理し、常にクリーンな状態を保ちます。

- 分析と可視化: 蓄積されたデータを分析し、KPIの進捗やビジネスの状況をダッシュボードやレポートで可視化します。これにより、誰が見ても客観的な事実を把握できます。

- 改善ポイントの特定: レポートを基に、「どの施策が効果的か」「どこにボトルネックがあるか」といった改善点を特定します。

- 施策の最適化と見直し: 分析結果に基づき、次のアクションプランを策定し、実行します。

このサイクルを回し続けることで、組織は勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた質の高い意思決定(データドリブン経営)を行えるようになります。

ステップ3:業務プロセスの「再現性」を確立し、属人化を防ぐ

優れた営業担当者やマーケティング担当者の活動を分析し、その成功パターンを標準化(仕組み化)して、組織全体のパフォーマンスを底上げすることもCRMの重要な役割です。

例えば、マーケティング領域では、以下のような業務をCRMと連携したマーケティングオートメーション(MA)ツールで自動化・効率化できます。

- フォローアップメールの自動送信: 特定のページを閲覧した顧客や、資料をダウンロードした顧客に対して、最適なタイミングで関連情報を提供するメールを自動で送ります。

- リードスコアリングの自動化: 顧客の行動(サイト訪問、メール開封など)に応じて点数を付け、購買意欲の高い見込み客(ホットリード)を自動で判別し、営業担当者に通知します。

- リターゲティング広告の自動表示: 一度サイトを訪れた顧客に対して、関連性の高い広告を自動で表示し、再訪を促します。

これらの仕組みは、マーケティングだけでなく、営業やカスタマーサポートの領域でも同様に応用できます。成功している業務プロセスをCRM上で再現可能な形に落とし込むことで、俗人化を防ぎ、組織全体の生産性を飛躍的に向上させることができます。

ステップ4:AIを活用し、構造化・非構造化データをビジネスの力に変える

近年のCRMは、AI(人工知能)の搭載により、スマートCRMへと進化を遂げています。AIは、従来は扱いきれなかった膨大なデータを分析し、ビジネスに新たな価値をもたらします。

特に注目すべきは、非構造化データの活用です。

構造化データと非構造化データ

- 構造化データ: Excelの表のように、行と列で整理されたデータ(顧客リスト、売上データなど)。

- 非構造化データ: 音声、画像、動画、メール本文、議事録など、特定の形式を持たないデータ。

現代のAIは、商談の録音データやオンライン会議の議事録といった非構造化データを解析し、そこから顧客のニーズや課題、重要な発言などを自動で抽出・要約できます。これにより、以下のようなことが可能になります。

- 商談内容の自動テキスト化と要約: 営業担当者は議事録作成の手間から解放され、より本質的な活動に集中できます。

- 顧客の声の分析: カスタマーサポートに寄せられる問い合わせの音声データを分析し、製品改善やサービス向上のヒントを得ることができます。

- 需要予測の高度化: 過去の商談データや市場トレンドをAIが分析し、より精度の高い売上予測を立てることができます。

これらのAI機能を活用し、これまで埋もれていた非構造化データをビジネスの資産に変えることで、競合に対する大きな優位性を築くことが可能です。

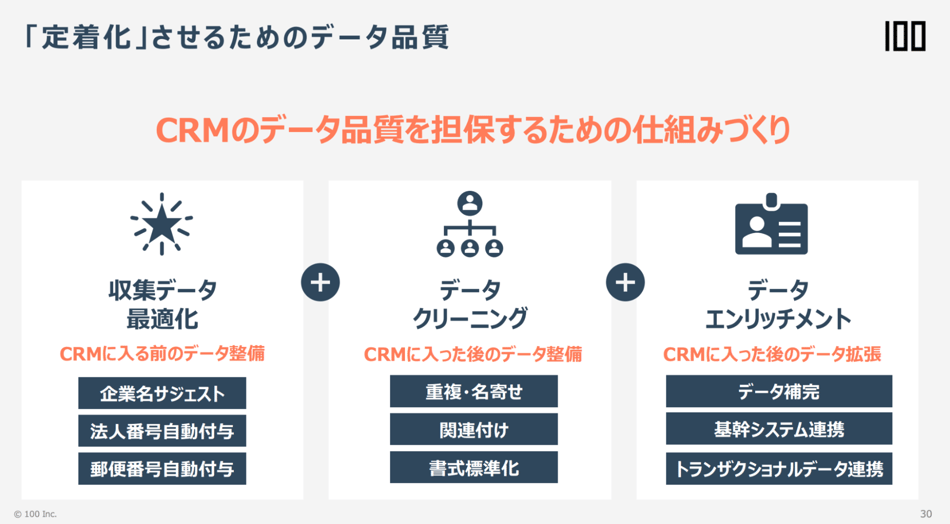

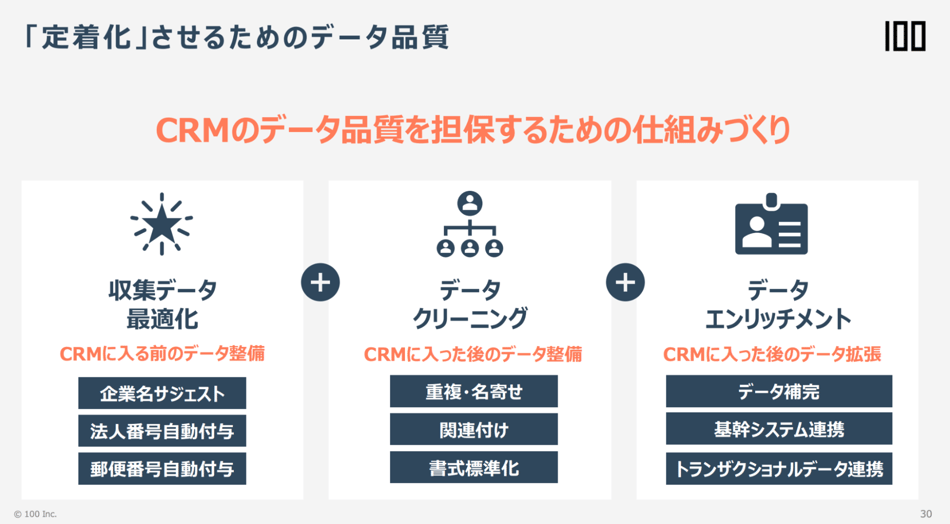

データ品質を継続的に担保するための3つの仕組み

理論だけではデータ品質は向上しません。日々の運用の中で、データの品質を維持・向上させるための具体的な「仕組み」を構築することが不可欠です。ここでは、そのための3つの重要な仕組みを紹介します。

仕組み1:入口を制する「収集データの最適化」

データの品質は、その入口、つまりデータがCRMに入力される最初の段階で決まります。入力フォームの設計を工夫するだけで、後のデータクリーニングの手間を大幅に削減できます。

- 選択肢の活用: 「部署名」や「役職」などを自由記述にすると表記ゆれが発生しやすいため、可能な限りドロップダウンリストなどの選択形式にします。

- 法人番号の活用: 企業の識別に最も確実なのは法人番号です。フォームで会社名を入力すると法人番号を自動で取得・付与する仕組みを導入することで、名寄せの精度が格段に向上します。

- 入力規則の設定: 電話番号や郵便番号の書式を統一する(例:ハイフンあり/なしを強制する)など、入力データのフォーマットをあらかじめ定めておきます。

仕組み2:内部を整える「データクリーニング」

どれだけ入口を工夫しても、不正確なデータが混入する可能性はゼロにはできません。そのため、CRM内部のデータを定期的にクリーンな状態に保つ仕組みが必要です。

- 重複データの統合(マージ): 同じ担当者や企業が二重に登録されている場合、それらを検知して一つに統合するプロセスを定期的に実行します。

- 無効なデータのクレンジング: 退職などにより使えなくなったメールアドレスは、年間約20%発生すると言われています。定期的にメールアドレスの有効性をチェックし、配信リストから除外する仕組みが必要です。

- 表記ゆれの統一: 「株式会社」と「(株)」、「半角カナ」と「全角カナ」など、ルールから外れた表記を自動で検知し、修正するプロセスを構築します。

仕組み3:価値を高める「データエンリッチメント」

CRMに存在するデータに、外部の信頼できるデータベースから情報を付与し、より豊かにする取り組みをデータエンリッチメントと呼びます。

データエンリッチメントとは? 既存のデータに、外部ソースから得た新たな情報を追加して、データの価値を高めるプロセス。

例えば、CRMに登録された企業名や法人番号をキーにして、外部の企業情報データベースと連携させます。これにより、以下のような情報を自動で付与できます。

これらの豊富な企業属性データがあれば、より精度の高いターゲティングやセグメンテーションが可能になり、マーケティングや営業の活動効果を最大化できます。

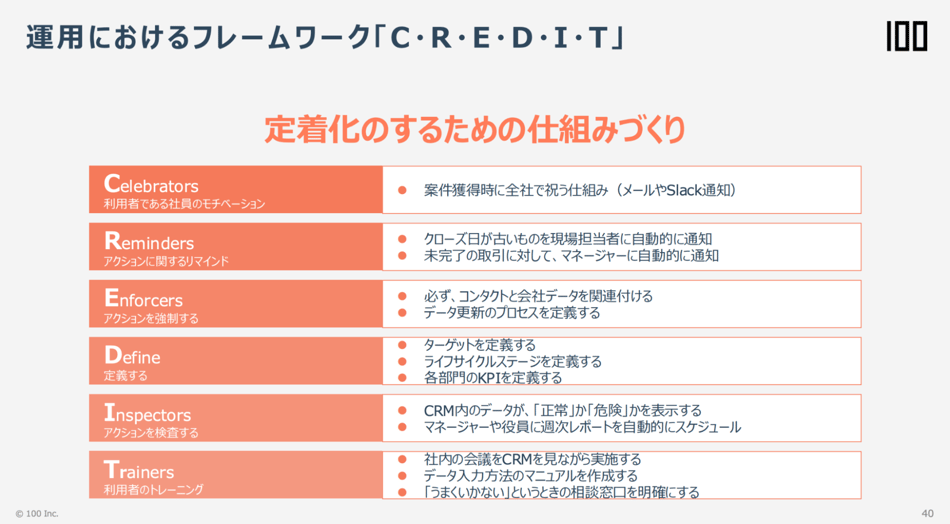

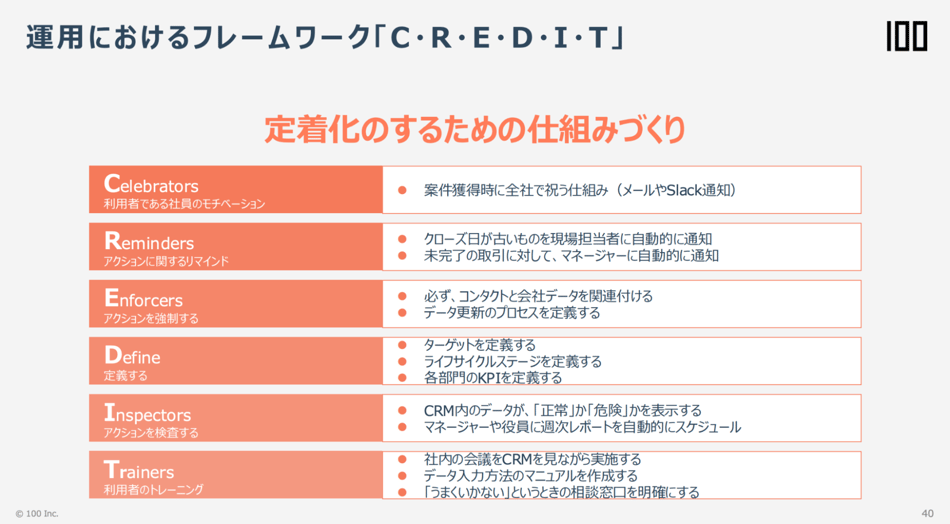

CRM定着を加速させる実践フレームワーク「CREDIT」とは?

これまで解説してきたデータ基盤の構築と並行して、現場のユーザーがCRMを使いこなすための文化と仕組みを醸成する必要があります。その羅針盤となるのが、運用フレームワーク「CREDIT」です。ここでは、その6つの要素を具体的なアクションと共に解説します。

C (Celebrators):成功体験の共有でモチベーション向上

CRMを使って案件を受注した際などに、SlackやTeamsといった社内コミュニケーションツールに自動で通知が飛ぶように設定します。成功事例がリアルタイムで共有され、関係者全員で祝福する文化を作ることで、「CRMを使えば評価される」というポジティブな動機付けが生まれます。

R (Reminders):自動リマインドでアクションを促す

人間の記憶には限界があります。重要なアクションの漏れを防ぐために、CRMの自動化機能を活用しましょう。例えば、「15日以上活動ログがない取引」や「受注予定日を過ぎてもステータスが更新されていない案件」をシステムが自動で検知し、担当者やマネージャーにリマインド通知を送るように設定します。

E (Enforcers):ルール徹底でデータの質を維持する

データの品質を維持するためには、守るべき最低限のルールを定め、それを徹底させる「強制力」も必要です。例えば、「個人の連絡先(コンタクト)データは、必ず企業データと紐付ける」「失注した際は、必ず失注理由を入力しないとクローズできない」といったルールをシステム上で設定し、必須項目の入力を促します。

D (Definers):共通言語の定義で認識のズレを防ぐ

部門間で認識のズレが生じないよう、言葉の定義を明確にすることも重要です。

- ターゲット顧客の定義: 自社が狙うべき顧客像(ICP:Ideal Customer Profile)を明確に定義します。

- ライフサイクルステージの定義: 見込み客が顧客になるまでの各段階(リード、MQL、SQL、商談など)を定義し、その基準を全社で共有します。

- KPIの定義: 各部門が追うべき重要業績評価指標(KPI)を定義し、その計測方法を統一します。

これらの定義が曖 fousでは、レポートを見ても人によって解釈が異なり、建設的な議論ができません。

I (Inspectors):データの可視化で健全性をチェックする

CRM内のデータが健全な状態にあるかを常に監視し、誰もが状況を把握できる「検査」の仕組みを作ります。

- データ品質ダッシュボード: データ入力率や重複データの件数などを可視化し、データの健全性を定点観測します。

- 定例レポートの自動配信: 経営層やマネージャー向けに、週次や月次で業績レポートを自動でメール配信し、常に最新の状況を共有します。

T (Trainers):継続的な教育で活用スキルを底上げする

CRMは導入時だけでなく、継続的なトレーニングが必要です。

- CRM画面での会議: 営業会議などを、スプレッドシートではなくCRMのダッシュボードをスクリーンに映しながら行うことを習慣づけます。これにより、自然とCRMに触れる機会が増えます。

- マニュアルと相談窓口の設置: データ入力ルールやツールの使い方をまとめたマニュアルを整備します。また、困ったときに気軽に質問できる社内ヘルプデスクや担当者を明確に定めておきます。

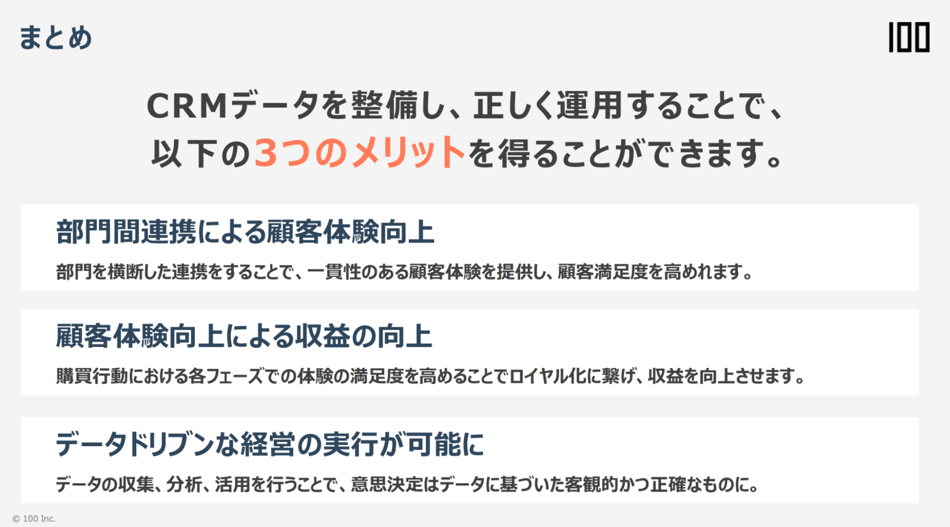

まとめ:CRMの真価は「導入後」に問われる

CRM導入の成否を分けるのは、ツールの機能や価格ではありません。導入後の活用と定着を見据えた「戦略」を描き、それを実行し続けられるかどうかにかかっています。

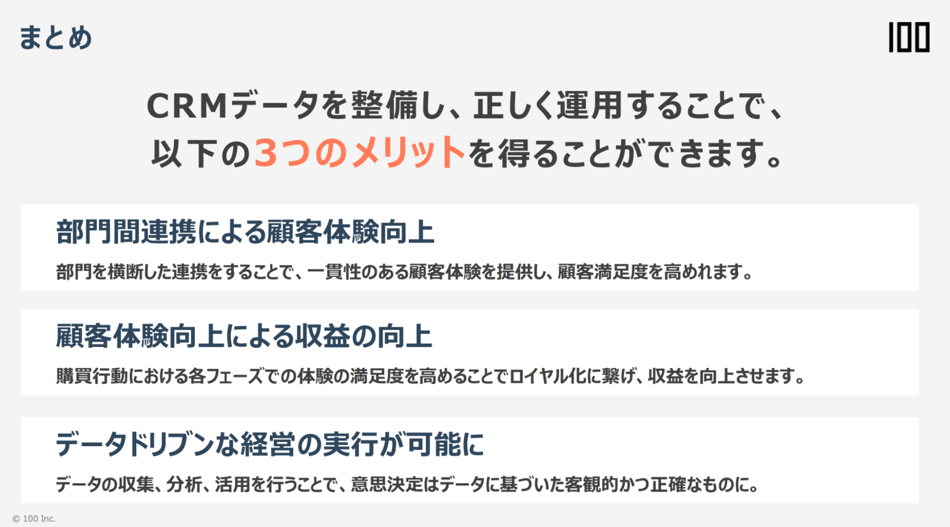

本記事で解説したように、CRMの土台は顧客データです。その品質をいかに高め、維持していくかという地道な取り組みが、CRMプロジェクト全体の成功を左右します。そのためには、マーケティング、セールス、カスタマーサポートといった部門間の壁を取り払い、全社一丸となって顧客体験の向上という共通目標に向かう組織文化の醸成が不可欠です。

アジャイルなアプローチで小さく始め、継続的に改善を重ねる。データドリブンな意思決定を可能にするデータ基盤を構築し、「CREDIT」フレームワークで現場への定着を仕組み化する。これらの取り組みは、単なるシステム導入に留まらず、企業の競争力そのものを高める変革です。

そして、このデータと業務プロセスの基盤が整備されて初めて、AIエージェントが人間の業務を代行・支援する未来の働き方へとスムーズに移行できます。CRM戦略への投資は、未来のビジネス環境に適応するための重要な一歩と言えるでしょう。もし何かお困りのことがあればお声がけください。